NETZWERKFÄHIGKEIT

1. Was ist das?

PraxiFix kann gleichzeitig von mehreren Mitarbeitern an unterschiedlichen Computern (Laptops, Tablets) genutzt werden. Zu diesem Zweck muss in der Praxis ein Netzwerk aufgebaut werden.

Was sind die Merkmale eines solchen Netzwerks?

Im Zentrum jedes Netzwerks befindet sich ein Server. Dabei handelt es sich um ein Gerät, auf dem die Daten der Praxis abgelegt sind und dort auch gesichert werden können. Bei dem Server kann es sich beispielsweise um einen Windows-PC mit einem großem Speicherbereich handeln. Dann werden in den Server mehrere leistungsstarke Festplatten eingebaut, die im Terabyte-Bereich Nutzerdaten ablegen können. Häufig werden die Speicherplatten doppelt verbaut und die Daten gespiegelt. Die Daten der Praxis werden dann auf zwei verschiedenen Platten redundant abgelegt, was die Datensicherheit enorm verbessert. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass beide Festplatten gleichzeitig versagen. Eine gerettete Spiegelplatte reicht aus, um sämtliche Daten zu sichern.

Der Server kann aber auch aus einem reinen Datenserver bestehen, auf dem ein direktes Arbeiten mit Bildschirm und Tastatur nicht möglich ist. Ein solches Produkt nennt man in der Fachsprache ein NAS-Gerät. Dabei steht die Abkürzung NAS für Network Attached Storage, und bezeichnet einen Spezialcomputer, der hauptsächlich aus einem sehr großen Festplattenspeicher besteht. Das Gerät wird über ein LAN-Kabel (Local Area Network) in das Netzwerk der Praxis eingebunden. Die Firma Synology ist führend auf dem Gebiet der NAS-Geräte. Ein häufig verwendetes Produkt heißt DS223j.

2. Netzwerk-Architektur

PraxiFix besitzt eine Client-/Server-Architektur. Dies bedeutet, dass das Programm nicht nur auf einem Einzelplatz-Computer, einem sogenannten Stand-Alone-System funktioniert, sondern dass PraxiFix auch mit anderen Rechnern in einem Netzwerk zusammenarbeiten kann.

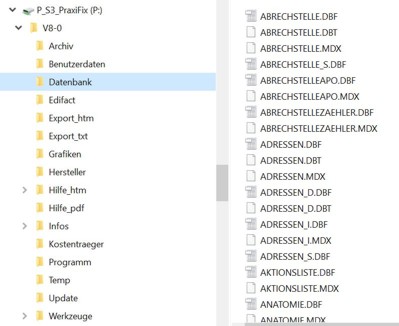

Ein Netzwerk ist dadurch charakterisiert, dass jeder Rechner mit Hilfe einer eingebauten Netzwerkkarte und einem LAN-Datenkabel mit einem zentralen Datenschalter verbunden ist, den man in der Fachsprache einen Switch nennt. Beim Switch laufen alle LAN-Kabel sternförmig zusammen, so dass jeder Rechner mit jedem anderen Rechner des Netzwerks datentechnisch verbunden ist. Diese Anordnung nennt man deshalb eine Stern-Topologie. Solche vernetzten Computersysteme heißen Arbeitsplatzrechner oder auf englisch Client-PCs.

Es gibt einen WLAN-Standard, der Computern bei 2,4 Gigahertz (GHz) eine Funkverbindung ins Internet zur Verfügung stellt. Mit Hilfe einer solchen Funkverbindung kann man einzelne Rechner auch zu einem privaten Netzwerk integrieren, ohne dass dabei jeder Rechner zwingend mit einem LAN-Kabel an den Switch angeschlossen sein muss. Die Abkürzung WLAN steht für Wireless Local Area Network. WLAN definiert ein drahtloses, lokales Netzwerk.

Der Router baut eine Brücke vom Praxis-Netzwerk in das Internet auf. Häufig ist der Router im Netzwerk eine Fritz!Box. Der Zugang zum Internet wird technisch durch ein DSL-Kabel realisiert. DSL bedeutet Digital Subscriber Line nachzulesen bei WiKi-DSL. Es handelt sich um eine verdrillte Kupfer-Doppelleitung mit hoher Datenübertragungsrate. Die Übertragungsrate bei einem DSL-Standardanschluss liegt bei 50 Megabit pro Sekunde (50 Mbit/s). Durch Dopplung kann ein optimierter DSL-Anschluss beim Anzeigen von Internet-Daten bis zu 100 Mbit/s anbieten. Das ist zwar schnell, aber immer noch 10mal langsamer als eine Datenverbindung über eine Glasfaserleitung.

Für die Praxisräume bietet der Router eine WLAN-Funkverbindung an. Viele Router verfügen über zwei Antennenstummel, die man in zwei Achsen drehen kann, um das Senden und Empfangen zu optimieren. Wenn Ihr Tablet mit dem WLAN verbunden ist, können Sie sich in der Praxis frei bewegen und bleiben trotzdem an Ihr lokales Funknetzwerk angeschlossen.

Hinweise zum WLAN: Die Antennen des Routers sind Dipolstrahler mit einer nierenförmigen Abstrahlungscharakteristik. Sie senden und empfangen im rechten Winkel zur Antennenachse. Die untere Abbildung hat es so dargestellt, wie sich Dipolstrahler in der Realität verhalten. Wenn Ihr Router über zwei Antennen verfügt, ist es sinnvoll, die beiden Antennen (Hörnchen) im rechten Winkel zueinander zu positionieren, um einen homogenen, kugelförmigen Raum mit Strahlung abzudecken. Die eine Antenne könnte nach oben zeigen, während die zweite Antenne relativ dazu nach links oder rechts zeigt. Wenn es in Ihrer Praxis Räume oder Zonen mit schlechtem WLAN gibt, sollten Sie die Fritz!Box weiter oben befestigen (1,5m Bodenabstand) und die Antennen im rechten Winkel zueinander betreiben.

Hinweise zum Router: Wenn der Router zum Beispiel eine Fritz!Box ist, werden an diesem Gerät bereits mehrere Ports für LAN-Anschlüsse zur Verfügung gestellt. In kleinen Netzwerken kann deshalb ein separater Switch entfallen, weil diese Aufgabe der Router mitübernimmt. Er stellt mehrere LAN-Ports zur Verfügung.

Die nächste Abbildung zeigt die genannten Sachverhalte.

[Abb. 2004-01]: LAN-Vernetzung - Topologie eines typischen Netzwerks in einer Praxis

Hinweise zur Glasfaser: Immer mehr Praxen erhalten seit 2022 einen Glasfaseranschluss. Der Glasfaserausbau wurde unter der Ampel-Regierung von Olaf Scholz (2021 bis 2025) forciert, weil 20 Jahre lang unter den Regierungen von Gerhard Schröder (Kanzler von 1998 bis 2005) und Angela Merkel (Kanzlerin von 2005 bis 2021) dieser extrem wichtige Ausbau der Infrastruktur in Deutschland vernachlässigt wurde.

Deutschland liegt im Jahr 2023 auf dem drittletzten Platz beim Ausbau von Glasfaser (Platz 36 von 38 Staaten). Wir erinnern insbesondere an die Verkehrsminister Peter Ramsauer (2009-2013), Alexander Dobrindt (2013-2017) und Andreas Scheuer (2018-2021), die für den Ausbau des Glasfasernetzes in Deutschland verantwortlich waren. Alle drei Minister haben bei dieser Infrastrukturaufgabe kläglich versagt. Die genannten Politiker gehören der CSU an und waren Minister in den Kabinetten von Kanzlerin Merkel. Wegen dieser historischen Versäumnisse wird Glasfaser mit mindestens 25 Jahren Verspätung in Deutschland eingeführt.

|

Die Glasfaser |

und ihre Geschichte |

|

[Abb. 2004-02]: |

Der Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt wollte schon 1981 ein schnelles Glasfasernetz bauen. Ab 1985 sollte die Verkabelung beginnen und jährlich 3 Mrd. DM kosten. In einem Planungshorizont von 30 Jahren sollte sichergestellt sein, dass die gesamte Republik mit Glasfaser flächendeckend versorgt wäre, so die Vision von Helmut Schmidt. Nach dem Regierungswechsel durch ein konstruktives Misstrauensvotum stoppte der neue Kanzler Helmut Kohl die Verkabelung mit Glasfaser. Seine Vision war nicht das Kabelfernsehen, sondern das private Satellitenfernsehen mit Hilfe von Satellitenschüsseln auf dem Dach. Das entsprach genau den Vorstellungen der Mediengruppe von Leo Kirch, der eifrig an die CDU spendete, um Kohls Wahlkämpfe zu finanzieren. |

Sollte Ihre Praxis an ein Glasfasernetz angeschlossen worden sein, können Sie mit einer Geschwindigkeit von einem Gigabit pro Sekunde(1 Gbit/s) surfen. Bei dieser Datenrate wäre das klassische WLAN mit 2,4 GHz Datenrate ein Flaschenhals (ein Bottleneck wie Fachleute sagen), weil es für DSL-Zugänge mit niedrigerer Datenrate konzipiert wurde. Wegen der höheren Datenrate bei Glasfaser werden seit 2025 verstärkt Router angeboten, die auch bei einem WLAN mit 5 GHz funken. Es existieren damit zwei gültige WLAN-Standards gleichzeitig, um ein Netzwerk zu erweitern. Mit einem 5 GHz-WLAN kann ein Router die hohe Datenrate des Glasfaseranschlusses auch dem Funk-Netzwerk der Praxis zur Verfügung stellen.

3. Installation der PraxiFix-Datenbank

3.1 Wo liegt die Datenbank?

In den meisten Fälle wird PraxiFix nur auf einem einzigen Computer in der Anmeldung (Rezeption) installiert. Viele Praxis-Computer sind Laptops und damit beweglich. Deshalb kann der Inhaber einen Teil seiner Aufgaben (elektronische Abrechnung, Privatrechnungen schreiben, Briefe verfassen, Buchführung erledigen, Offene Posten analysieren und Mahnungen schreiben...) auch von Zuhause aus durchführen. Bei solchen Anwendungen wird kein Server benötigt. Gruppenarbeit im Netzwerk findet nicht statt. Das ist die übliche Konfiguration bei Physiotherapeuten mit bis zu fünf Personen.

|

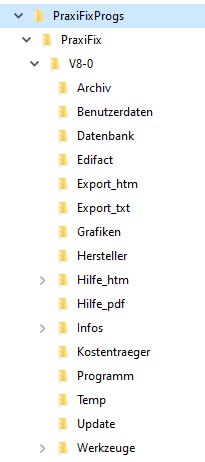

Ordnerstruktur Version V8.x |

Hinweise |

|

|

Nach einer Standardinstallation der Produktversion V8.x befindet sich das Programm PraxiFix unter dem Ordner \PraxiFixProgs \PraxiFix \V8-0. Die Datenbank mit ihren Tabellen und Indexdateien liegt in dem Ordner \Datenbank. Die EXE-Datei von PraxiFix zusammen mit der Datenbank-Maschine von dBASE befindet sich in dem Ordner \Programm. |

[Abb. 2004-03]: Ordnerstruktur nach der Installation von PraxiFix

Der Update-Service für PraxiFix und alle anderen Programme, die zusätzlich benötigt werden, vollzieht sich nur auf einem einzigen Gerät.

3.2 Server-Installation

Bei einer Server-Installation wird PraxiFix auf dem Server und auf mindestens einem Arbeitsrechner (Client-PC) einstalliert. Die Ordnerstruktur sieht genau so aus wie oben abgebildet. Idealerweise sollte PraxiFix nicht auf dem Server genutzt werden. Dann spricht man von einem dezidierten Serverbetrieb: die Datenbank wird an zentraler Stelle angeboten, aber von diesem Gerät (Server) nicht direkt genutzt. In einem dezidierten Betrieb werden die Datenbank-Zugriffe von den beiden Arbeitsrechnern gleichberechtigt verarbeitet. Sollte auf dem Server gearbeitet und von dort aus auf die Datenbank zugegriffen werden, findet eine Priorisierung der Zugriffshierarchie statt: Server-Zugriffe auf die Datenbank werden bevorzugt.

Hinweis zum Server-Betrieb: Wenn Kunden unser Programm in einem Netzwerk einsetzen, empfehlen wir immer einen dezidierten Betrieb: auf dem Server wird mit unserem Programm nicht aktiv gearbeitet, sondern nur auf mehreren gleichberechtigten Arbeitsstationen.

Auf dem Server und auf jeder Arbeitsstation sind mehrere Aktionen notwendig. Wir nennen den Server S3. Wenn Sie wissen wollen, wie man einem Windows-Computer einen neuen Namen verpasst, können Sie das hier bei Microsoft nachlesen.

- Sie richten eine Benutzergruppe im Netzwerk ein. Wir nennen diese Gruppe Team.

- Alle Mitarbeiter der Praxis, die mit PraxiFix arbeiten, werden dieser Gruppe Team zugeordnet.

- Alle Gruppenmitglieder verfügen damit über dieselben Zugriffsrechte im Netzwerk.

- Auf dem Server S3 wird der Ordner C:\PraxiFixProgs\PraxiFix für die Gruppe Team freigegeben.

- Die Gruppe Team erhält damit Lese- und Schreibrechte in dem freigeschalteten Ordner, damit Daten sowohl von der Server-Datenbank auf jeder Arbeitsstation gelesen als auch neue Daten von dort auf den Server zurück geschrieben werden können.

- Auf jedem Arbeitsrechner wird der Ordner C:\PraxiFixProgs\PraxiFix mit dem Laufwerksbuchstaben P: verknüpft.

3.3 Arbeitsstation einrichten

Hinweise zur Verknüpfung: Um die Verknüpfung zum Server vorzunehmen, starten Sie auf der Arbeitsstation den Datei-Explorer. Im linken Fensterbereich des Datei-Explorers ziemlich weit oben finden Sie das Symbol Arbeitsplatz. Dieses Symbol repräsentiert den obersten Knoten auf Ihrem Computer. Dort werden Funktionen Angeboten, die den ganzen Computer betreffen.

Im Schnell-Menü des Datei-Explorers erscheint die Funktion Netzlaufwerk verbinden. Wählen Sie im Listenfeld den Laufwerksbuchstaben P: aus. Klicken Sie darunter auf die Schaltfläche Durchsuchen, um auf dem Server S3 den dort freigeschalteten Ordner zu finden und auszuwählen. Sie erkennen ihn unter seinem Namen \\S3\PraxiFixProgs\PraxiFix. Der doppelte Backslash identifiziert den Server S3 im Netzwerk.

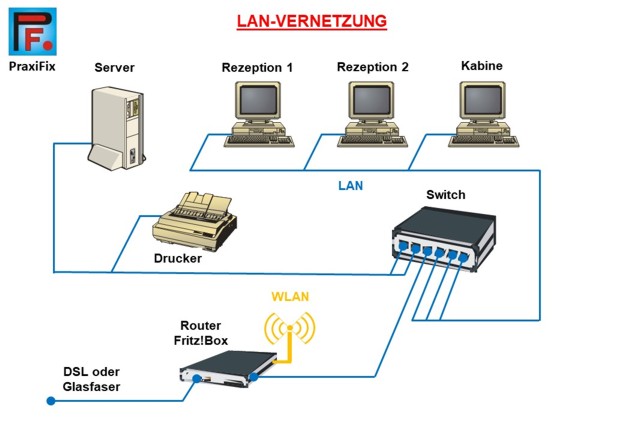

Anschließend sollten Sie dieses Bild sehen:

|

Auf dem Server S3 |

Hinweise zu P_S3_PraxiFix (P:) |

|

|

Die Abbildung zeigt die Datenbank auf dem Server S3 aus der Perspektive des Arbeitsrechners. Wir haben den Ordner C:\PraxiFixProgs\PraxiFix auf dem Server freigeschaltet, so dass er im Netzwerk der Praxis von allen Arbeitsrechnern aus sichtbar wird. Auf jeder Arbeitsstation wird der freigeschaltete Ordner mit dem Laufwerksbuchstaben P: referenziert. |

[Abb. 2004-04]: Zugriff auf die Datenbank auf dem Server

Nun muss der dBASE-Datenbank-Maschine Kenntnis davon vermittelt werden, dass bei Starten nicht die lokale Datenbank auf dem Arbeitsrechner verwendet werden soll, sondern eine zentrale Datenbank im Netzwerk

4. Borland Database Engine (BDE)

Die Borland Datenbank-Maschine abgekürzt BDE ist ein mächtiges Werkzeug, um viele Hundert Tabellen zu organisieren und Datenbankabfragen zu ermöglichen. dBASE ist leistungsstark und unverwüstlich. Die durchdachten Mechanismen bei der Indexierung von Tabellen und dem Kombinieren von Tabellen mit Hilfe von SQL2 sind beeindruckend. Dabei steht die Abkürzung SQL2 für Structured Query Language der zweiten Generation. Diese Abfragesprache wurde ursprünglich von IBM entwickelt und dann schrittweise verfeinert und mit neuen Möglichkeiten ausgestattet. Wir nutzen alle Möglichkeiten dieser Datenbank-Maschine aus, um das Arbeiten mit praxiFix so angenehm und produktiv wie möglich zu gestalten.

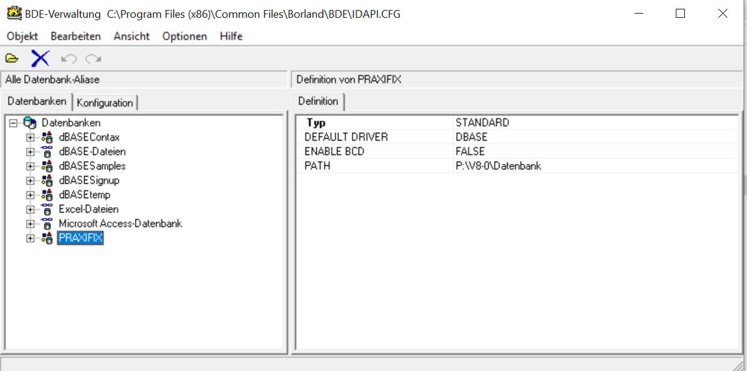

Um den Client-/Server-Betrieb aus dem vorherigen Kapitel abzuschließen, müssen wir die Einstellungen der BDE auf jedem einzelnen Arbeitsrechnern so verändern, dass die Datenbank auf dem Server S3 gefunden wird und von allen Arbeitsrechnern aus gemeinsam genutzt werden kann. Dazu starten wir das Konfigurationsprogramm BDEADMIN.EXE, das zusammen mit PraxiFix bei der Installation mitgeliefert wird. Die BDE zeigt zwei Registerkarten: Datenbanken und Konfiguration.

Wir klicken die Registerkarte Datenbanken an und sehen den Alias PRAXIFIX. Auf jedem Arbeitsrechner zeigt er auf die lokale Datenbank: C:\PraxiFixProgs\PraxiFix\V8-0\Datenbank.

Wir müssen nun im rechten Fenster im Feld PATH diesen Pfad so verändern, dass er auf die Datenbank des Servers S3 zeigt und nicht mehr auf die lokale Installation. Wenn man diese Einstellung entsprechend vorgenommen hat, zeigt sich dieser Pfad:

PATH=P:\V8-0\Datenbank.

[Abb. 2004-05]: Aufruf der Borland Database Engine (BDE)

Nach dem nächsten Start von PraxiFix leitet die BDE alle SQL2-Abfragen auf den Server um. Wenn unsere Kunden die Client-/Server-Architektur einsetzen wollen, helfen wir natürlich dabei. Wir unterstützen bei der Auswahl geeigneter Hardwarekomponenten und konfigurieren das Netzwerk mit allen Benutzerprofilen und Zugriffsrechten.

5. Integration von PraxiFix in das Netzwerk

5.1 Die Schaltfläche eD

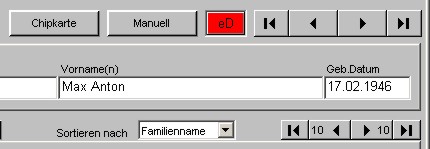

PraxiFix ist grundsätzlich so programmiert worden, dass es im Netzwerkbetrieb funktioniert. Das erkennen Sie in vielen Formulare an der roten Schaltfläche mit der Beschriftung eD. Die Abkürzung eD steht für Editieren, also einen Datensatz in einer Tabelle der Datenbank zu bearbeiten.

Als Beispiel zeigt die nächste Abbildung die rechte obere Ecke der Patientenkartei:

[Abb. 2004-06]: Bearbeitung von Datensätzen im Netzwerk

Fast jedes Formular ist mindestens einer Tabelle der Datenbank zugeordnet. Einfache Formulare sind mit einer einzigen Tabelle verknüpft. Dann ist die Bearbeitung von Datensätzen sehr einfach. Der Bediener klickt auf die Schaltfläche eD und sperrt den angezeigten Datensatz. Alle übrigen Datensätze in der Tabelle werden dann nicht gesperrt und können von einem anderen Arbeitsplatz aus weiterhin bearbeitet werden. Wenn der Bediener mit seiner Bearbeitung fertig ist, klickt er auf die Schaltfläche Speichern und schreibt seine Änderungen in die Datenbank auf dem Server zurück.

Hinweis: Rechts neben der Schaltfläche eD sieht man vier weitere Schaltflächen. Sie dienen der Navigation innerhalb der Tabelle. Die Pfeile mit einem senkrechten Strich bedeuten, dass man an den Anfang und an das Ende der Tabelle springen kann. Die beiden mittleren Schaltfläche bedeuten, mit dem Datensatzzeiger einen Datensatz nach oben oder nach unten zu gehen.

Hinweis: Mit der Schaltfläche Chipkarte wird das Erfassungsformular für die Chipkarte gestartet. Mit der Schaltfläche Manuell erfassen Sie einen neuen Patienten manuell (also ohne Einsatz einer Chipkarte).

Komplexe Formulare wie die Patientenkartei sind mit mehreren anderen Tabellen der Datenbank verknüpft. Nur durch diese Verknüpfungen können alle Felder des Formulars mit Inhalten gefüllt werden. Die obige Abbildung zeigt den Datensatz des Patienten Max Anton Mustermann an. Wenn PraxiFix diesen Datensatz sperrt, weil der Bediener auf die rote Schaltfläche eD geklickt hat, müssen auch Datensätze in anderen Tabelle gesperrt werden, die mit diesem Datensatz des Patienten verknüpft sind. Alle diese Aktionen werden im Hintergrund ausgeführt, ohne dass sich der Bediener darum kümmern müsste.

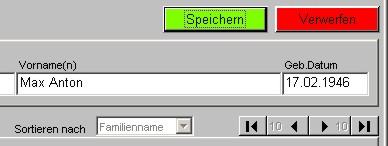

In der Patientenkartei sieht die rechte obere Ecke des Formulars so aus, wenn der Bediener auf eD geklickt hat:

[Abb. 2004-07]: Bearbeitete Datensätze abspeichern oder verwerfen

Es tauchen zwei neue Schaltflächen auf. Mit der grünen Taste Speichern werden die Änderungen des Bedieners auf den Server zurück geschrieben und in der Server-Datenbank abgespeichert. Die rote Schaltfläche Verwerfen macht alle Änderungen rückgängig und belässt den ursprünglichen Datensatz, wie er vor der Sperrung war.

5.2 Gesperrte Datensätzen anzeigen

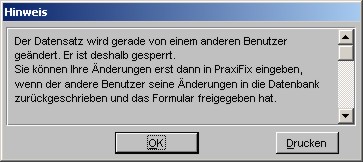

Wenn der von Ihnen ausgewählte Patientendatensatz von einer anderen Person im Netzwerk bearbeitet und damit gesperrt worden ist, bringt PraxiFix folgende Meldung:

[Abb. 2004-08]: Datensatz wurde von einem anderen Bediener gesperrt

Die Datenbank merkt, dass hier ein Konflikt entstehen könnte, weil zwei Bediener von zwei verschiedenen Arbeitsrechnern aus auf denselben Patientendatensatz zugreifen wollen. Die Sperrung ist wirksam. Zunächst muss der vorrangige Benutzer seine Bearbeitung beendet haben. Dann wird der Datensatz für den zweiten Bediener freigegeben und erneut gesperrt.

Durch diese selektiven Sperrungen von Datensätzen sorgt PraxiFix im Netzwerk dafür, dass die referentielle Integrität der Daten erhalten bleibt. Die von PraxiFix benutzte dBASE-Datenbank besitzt genau diese Mehrbenutzerfähigkeiten, die durch die Borland Database Engine zur Verfügung gestellt werden. Diese Mehrbenutzerfähigkeiten sorgen über explizite und implizite Datensatzsperren dafür, dass auch mit konkurrierenden, d.h. gleichzeitig stattfindenden Zugriffsforderungen (Data Change Requests) souverän umgegangen werden kann.

6. Abschließende Bemerkungen: Ein Szenario

Es gibt Kunden, die ihre Datenbank mit den Praxisdaten nicht auf einem stationären Server in der Praxis installieren, sondern sie auf einem Memory Stick speichern oder sie auf eine externe Festplatte auslagern. Sehr gute externe Festplatten können Sie von der Firma Seagate erwerben. Diese handlichen One-Touch-Geräte werden mit Kapazitäten von 2 bis 4 TeraByte (TB) angeboten (1 TB = 1.000 GB) und kosten weniger als 50€. Sie sind über ein schnelles USB-C Kabel mit dem Computer verbunden.

Nehmen wir an, dass Sie der externen Festplatte das Laufwerk E: zugeordnet haben. Dann könnte die Datenbank zum Beispiel an dem Ort

- E:\PraxiFix\Datenbank

abgelegt sein. In der Praxis steht ein gegen Diebstahl gesicherter Stand-PC mit großem Monitor. Es wird ganz bewusst kein Laptop an der Rezeption eingesetzt. Der Praxisinhaber hat auf der externen Festplatte weitere Geschäftsdaten gespeichert und nutzt den Datenspeicher auch privat. Nach Arbeitsende nimmt der Praxisinhaber die Festplatte mit nach Hause, um dort mit den Daten weiter zu arbeiten.

Zu Hause arbeitet er mit einem Apple-Computer und dem Betriebssystem MacOS. Auf MacOS hat er die Windows-Schale von Parallels.com installiert, die eine authentische Windows-Umgebung simuliert. In dieser Windows-Schale hat er ein zweites Mal die Vollversion von PraxiFix kostenlos installiert, weil es sich um dieselbe Praxis handelt. Außerdem hat er dort das Verschlüsselungsprogramm Dakota.le installiert. Mit seinem Apple und der PraxiFix-Datenbank auf dem externen Laufwerk führt der Praxisinhaber die elektronische Abrechnung seiner Rezepte durch. Er vermeidet dadurch sämtliche Kosten bei einer zwischengeschalteten Abrechnungsstelle. Solche Abrechnungsstellen sind grundsätzlich überflüssig.

Seine Frau ist Steuerberaterin und arbeitet für die Praxis auf Stundenbasis. Sie passt tagsüber auf die Kinder auf. Am Abend hat sie Zeit, auf diesem Apple-Computer die Geschäftsvorfälle der Praxis zu verbuchen. Dabei nutzt sie natürlich das Buchführungssystem von PraxiFix. Sie kontrolliert, ob alle Rechnungen pünktlich bezahlt worden sind und schreibt Mahnungen mit PraxiFix, falls nötig. Außerdem hat sie ein preiswertes Lohnsteuerprogramm (für 100€) erworben, mit dem Sie die Lohnabrechnung für die festangestellten Mitarbeiter der Praxis durchführen kann. Das Lohnsteuerprogramm überweist die Sozialabgaben für Krankenversicherung, Pflegeversicherung und Arbeitslosenversicherung für jeden einzelnen Mitarbeiter auf die entsprechenden Sozialkonten. Die Summe der Lohnsteuern überweist sie an die Finanzkasse. Dann überweist sie die Nettogehälter auf die Mitarbeiterkonten. Alle Lohnsteuer-Abrechnungsdaten werden verschlüsselt auf dem externen Laufwerk abgelegt. Für die Freiberufler in der Praxis führt sie mit PraxiFix eine Provisionsabrechnung durch, damit der Freiberufler eine entsprechende Rechnung an die Praxis schreiben kann.

Am nächsten Tag nimmt der Praxisinhaber die Festplatte wieder mit in die Praxis. Mit Hilfe einer Backup-Software wird der Inhalt der mobilen, externen Festplatte auf einem NAS-Gerät zu Hause gesichert. Es können keine Daten verloren gehen.

In der Praxis ist es möglich, von mehreren Geräten aus auf die externe Festplatte zuzugreifen, die mit dem Anmelde-PC verbunden ist. Die dBASE Datenbank-Maschine auf den jeweiligen Arbeitsrechnern kann sämtliche Zugriffe auf die PraxiFix-Datenbank auch dann steuern, wenn die Datenbank nicht auf einem Windows-Server abgelegt worden ist, sondern auf einer externen Festplatte abgelegt wurde.

Fachbericht: Netzwerkfähigkeit

|

Seite ⇑ |

Navigation |